2025年4月1日法改正のご案内

2025年4月1日より育児・介護休業法、雇用保険法など多くの法改正が施行されます。

特に育児介護休業法の改正では男女労働者がともに仕事と育児・介護を両立できるような制度が強化されます。

1子の看護休暇の見直し

子の看護休暇とは、小学校就学前のこどもを養育する労働者が1年度につき5日まで(子どもが2人以上の場合は10日まで)子どもの看護のために1日単位または時間単位で休暇が取得できる制度です。

2025年4月から対象が拡大され、以下に変更となります。

改正前(現行)

- 名称

- 子の看護休暇

- 対象となる子の範囲

- 小学校就学の始期に達するまで

- 取得事由

- ・病気、けが

・予防接種、健康診断

- 労使協定の締結により除外できる労働者

- ①引き続き雇用された期間が6カ月未満

②週の所定労働日数が2日以下

改正後(2025年4月~)

- 名称

- 子の看護等休暇

- 対象となる子の範囲

- 小学校就学3年生修了までに延長

- 取得事由

- ・感染症にともなう学級閉鎖等

・入園(入学)式、卒園式を追加

- 労使協定の締結により除外できる労働者

- ①を撤廃し、②のみに

(週の所定労働日数が2日以下)

ご対応いただきたいこと

- ★就業規則を整備して従業員に周知をお願いします

- 育児・介護休業規程において、子の看護休暇の「対象となる子供の範囲」や「取得できる理由」を変更する必要があります。就業規則の変更後は資料の作成・説明会の実施等で従業員に周知させましょう。

- ★新たに労使協定を締結し直す必要があります

- 労使協定により「子の看護休暇の取得対象から除外する従業員」を定めている場合は、労使協定を締結し直す必要があります。2025年4月1日以降、労使協定の締結により子の看護休暇の対象から除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の従業員のみになります。

2所定外労働の制限(残業免除)

の対象拡大

所定外労働の制限とは、子どもを養育する労働者の残業が免除される制度です。所定外労働の制限の制度の対象が以下に変更となります。

改正前(現行)

3歳未満の子を養育する労働者

改正後(2025年4月~)

小学校就学前の子を養育する労働者

ご対応いただきたいこと

- ★就業規則を整備して従業員に周知をお願いします

-

育児・介護休業規程において、「所定外労働の制限を請求できる従業員の範囲」を変更する必要があります。

また就業規則の変更後は資料の作成・説明会の実施などで従業員に周知するとともに、労働基準監督署への届出も必要です。

3短時間勤務(3歳未満)制度の

代替措置にテレワークが追加

短時間制度を講ずることが困難と認められる業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合のみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

その代替措置にテレワークの追加が義務となります。

改正前(現行)

<代替措置>

① 育児休業に関する制度に準ずる措置

② フレックス制

③ 始業・終業時刻の変更等(時差出勤)

④ 事業所内保育施設の設置運営など

上記から、いずれか一つを選択

改正後(2025年4月~)

現行の代替措置に「テレワーク」が追加

※「ご対応いただきたいこと」の対象は代替措置を実施している企業様が対象です

ご対応いただきたいこと

- ★就業規則を整備して従業員に周知をお願いします

- 育児・介護休業規程において、テレワークを追加する必要があります。就業規則の変更後は資料の作成・説明会の実施等で従業員に周知させましょう。

- ★新たに労使協定を締結し直す必要があります

- 労使協定を締結し直す必要があります。2025年4月1日以降、労使協定の締結によりテレワークが追加になります。

4育児のためのテレワーク導入

の努力義務化

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

5男性労働者の育児休業取得状況

の公表義務の拡大

従業員数(常時雇用労働者数)が300人超の企業が拡大の対象になります。

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における以下①又は②のいずれかの割合を公表する必要があります。

①育児休業等の取得割合

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

6次世代育成支援対策

の推進・強化

一般事業主行動計画※1の策定時に育児休業の取得状況や労働時間状況を把握できる内容の記載に加え、それらの数値目標の設定が義務化されます。

※1 従業員数100人超の企業を対象に、策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

今後の流れ

★育児休業の取得割合を算出して公表する(従業員数300人超の企業のみ)

厚生労働省が運営するウェブサイト『両立支援のひろば』や、自社のコーポレートサイトなどで公表。

- ①育児休業等の取得割合

- 育児休業等をした男性労働者の数 配偶者が出産した男性労働者の数

- ②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

-

育児休業等をした男性労働者の数

+

小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数 配偶者が出産した男性労働者の数

★育児休業の取得状況や労働時間の状況を把握し、新たな行動計画を策定・実施(従業員数100人超の企業のみ)

※行動計画には、数値目標(育児休業の取得状況、労働時間状況)※4の設定を義務付け、以下の事項を盛り込むことが望ましいとされています。

- 両立支援制度利用時の業務の分担や業務の代替要員確保に関する企業の方針

- 育休後に復帰するポジションに関する納得感の向上に向けた取組に関すること

- 育児休業取得者や短時間勤務制度利用者、その周囲の労働者に対するマネジメントや評価に関すること

- 育児に必要な時間帯や勤務地に対する配慮に関すること

- 育児中の労働者や育休中の労働者の業務を代替する労働者の心身の健康への配慮

(勤務時間インターバルの確保に関することを含む) 等

※4 男性の育児休業等取得率、フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

7介護離職防止のための

個別の周知・意向確認と

雇用環境整備等の措置が義務化

2025年4月より、介護離職防止のために以下の措置が義務となります。

- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供の実施

- 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、原則として面談や書面交付による両立支援制度に関する個別の周知・意向確認の実施

- 介護離職防止のための雇用環境整備

- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

改正前(現行)

<労使協定により除外できる労働者>

① 週の所定労働日数が2日以下

② 継続雇用期間6か月未満改正後(2025年4月~)

<労使協定により除外できる労働者>

① 週の所定労働日数が2日以下

※②を撤廃 - 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにする(努力義務)

今後の流れ

- ★新たな労使協定の締結

- 労使協定で介護休暇の対象外にできる従業員を定めている場合には、労使協定を締結し直す必要があります。

- ★就業規則等を整備し、従業員へ周知する

-

介護離職防止の措置について、就業規則や育児介護休業規程の介護関連の規定部分について、変更する必要があります。

・テレワーク規定の追加(努力義務の措置を講じる場合)

・介護休暇の適用除外の規定部分の変更(労使協定で対象外従業員を定めている場合)

8高年齢雇用継続給付の

支給率の変更

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の労働者を対象とし、60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合に給付金を支給する制度です。

これにより高齢労働者の就業意欲を喚起し、65歳までの雇用継続を促進する目的があります。

現行

①低下率61%以下の場合

60歳以降の賃金額×15%

②61%超75%未満の場合

60歳以降の賃金額×支給率(低下率に応じて0%~15%未満)

改定後

①低下率64%以下の場合

60歳以降の賃金額×10%

②64%超75%未満の場合

60歳以降の賃金額×支給率(低下率に応じて0%~10%未満)

対象者

(その日時点で被保険者期間が5年以上ない方は、その期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方

ご対応いただきたいこと

- ★60歳以降の賃金引き下げ幅を再検討する必要があります

- 高年齢者の雇用確保のため、また同一労働同一賃金の観点からも、高年齢者に対する不公平のない賃金制度の設計が推進しています。

- ★定年年齢の変更や賃金改定は、就業規則・賃金規程等の見直しが必要になります

9自己都合離職者の

給付制限期間の変更

失業給付(基本手当)を受給する場合、自己都合による退職では一定期間の給付制限期間が設けられています。労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、制限期間の見直しが施行されます。

現行

7日間の待機期間に加えて、2か月の給付制限期間

改定後

7日間の待機期間に加えて、1か月の給付制限期間

加えて、教育訓練(離職日前1年以内に厚生労働省が定める教育訓練を受講していた場合、

または離職後に受講する場合)の受講により給付制限期間が解除

10育児休業に関する給付が

新しく創設

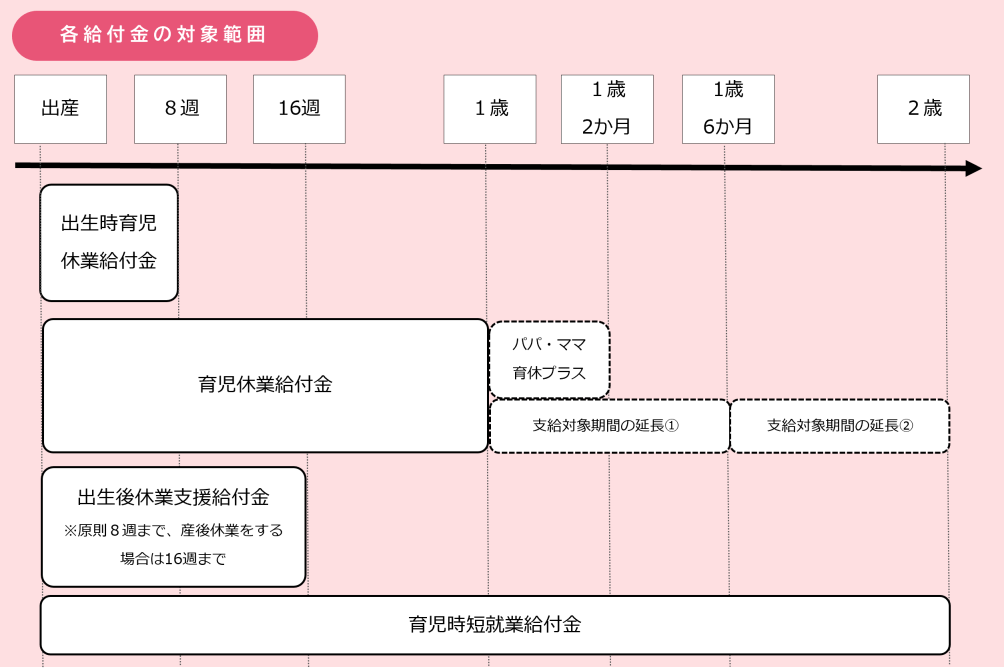

育児休業給付は、労働者が育児をするために休業した場合に、所定の給付金が支給される制度です。育児休業中の労働者の生活保障と雇用の安定を目的としています。

現行の『育児休業給付』、『出生時育児休業』に加えて2つの給付制度が創設されました。

現行の給付制度

- 育児休業給付

原則1歳未満の子を養育するために取得する育児休業期間について支給される。

【給付額】 休業開始時の賃金日額×支給日数×67%

※育児休業開始日から181日目以降は50%

- 出生時育児休業給付

子の出生日から8週間以内に取得する育児休業期間(最大28日間)について支給される。

【給付額】 休業開始時の賃金日額×支給日数×67%

出生後休業支援給付 New

夫婦が共に子育て・共働きを行えるようにすること及び男性の育児休業取得率向上を目的とし、被保険者とその配偶者が共に育児休業を取得した際の賃金低下を支援するための給付金が支給される制度です。

- 主な要件

被保険者とその配偶者の両方が、産後8週間の期間に育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給される育児休業を、通算して14日以上取得したこと

※配偶者がいない等の場合は、被保険者本人のみの休業で該当とする。

- 支給額

育児休業給付もしくは出生時育児休業給付に加えて

休業開始時の賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%※休業開始時の賃金日額に上限額あり(令和7年4月1日時点:15,690円)

ご対応いただきたいこと

- ★育児関連の制度や就業規則の見直しが必要になります

特に支給要件にあたる、下記の内容を整備する必要があります。

・男性が子の出生後8週間以内に育児休業を取得すること

・女性が産後休業後8週間以内に育児休業を取得すること

- ★男性の育児休業取得の推進に取り組む必要があります

従来の育児休業給付を合わせると給付率が80%となり、休職前の手取り額相当(※1)の支給が得られることを周知することで男性の積極的な育児休業取得を促進していきましょう。

※1)社会保険料などの控除が賃金額の20%相当であり、休業中は保険料も免除されるため。

育児時短就業給付 New

育児と仕事の両立や育児における柔軟な働き方を支援することを目的とし、育児のために時短就業をした際の賃金低下を支援するための給付金が支給される制度です。

- 主な要件

・2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業(時短就業)すること

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短就業を開始したこと

もしくは、時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あること

- 支給額

育児時短就業中に支払われた賃金額×10%

※育児時短就業中に支払われた賃金額が、開始前の賃金の90%超の場合は調整、また支給額に上限あり

(令和7年7月31日まで:459,000円)

ご対応いただきたいこと

- ★対象となる従業員に対して制度内容の周知をお願いします

育児を理由とした離職を防ぐためにも、育児と仕事の両立を支援する給付金制度を周知し、時短就業の取得を促進していきましょう。

- ★対象者の選定等につきましては、別紙「育児時短就業チェックリスト」をご参考いただき、従業員からのお申し出がある場合はご連絡ください。

厚生労働省ホームページより引用

厚生労働省ホームページより引用

11障害者雇用の

除外率引き下げ

障害者を雇用するのが困難な業種に対して設定されている除外率が、一律10%引き下げとなります。

※R7.3月までの除外率が10%以下の業種(倉庫業、非鉄金属製造業 他)については、4月より除外率制度の対象外となります。

| 除外率設定業種 | 除外率 |

|---|---|

| ・非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |

| ・建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |

| ・港湾運送業・警備業 | 15% |

| ・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院 | 20% |

| ・林業(狩猟業を除く) | 25% |

| ・金属鉱業・児童福祉事業 | 30% |

| ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |

| ・石炭・亜炭鉱業 | 40% |

| ・道路旅客運送業・小学校 | 45% |

| ・幼稚園・幼保連携型認定こども園 | 50% |

| ・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |

12雇用保険料率変更

令和7年4月1日より労働者負担・事業主負担ともに変更になります。

<雇用保険料率>

令和7年4月1日~令和8年3月31日

| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |

|---|---|---|---|

| 一般の事業 | 5.5/ 1000 | 9/ 1000 | 14.5/ 1000 |

| 建設の事業 | 6.5/ 1000 | 11/ 1000 | 17.5/ 1000 |

まとめ

2025年の法改正はボリュームもあり、企業にとって対応すべき内容が多いものとなっております。

企業の人事・労務担当者は、労働者が仕事と育児・介護を両立できるような環境整備を就業規則の変更や周知等、迅速かつ適切に対応することが求められます。規則の見直し、届出や新設された給付金の申請などお困りごとが御座いましたら是非、お問合せ下さい。